- 注册时间

- 2011-7-14

- 最后登录

- 2016-5-26

- 阅读权限

- 150

- 积分

- 1368

- 精华

- 0

- 帖子

- 367

|

本帖最后由 熊玲心理咨询 于 2013-10-27 14:25 编辑

繁體

首页 > 心理学人 > 心理学人 > 李新雨

现实神经症与PTSD:他者的影响

发送E-mail 发送E-mail

分享到人人网

分享到开心网

分享到QQ空间

分享到新浪微博 Paul Verhaeghe 2012-7-28

李新雨 译

现实神经症与PTSD:他者的影响

Paul Verhaeghe, PhD & Stijn Vanheule, PhD

比利时根特大学精神分析与[url=http://www.psychspace.com/psych/action-tag-tagname-%D0%C4%C0%ED.html]心理治疗[/url]系

译者:李新雨

摘要:作者们认为创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder,简称PTSD)并非一个创伤的自动结果。实证研究的回顾表明肯定有着一些主观的中介因素。基于概念上的推论,我们提出:先于创伤事件的一种现实神经症结构的存在是PTSD发展的前提。弗洛伊德的现实神经症理论被解释成以一种象征性的方式加工来自冲动的唤醒的不可能性。此种不可能性的原因,在于原初照料者未能给孩子提供冲动调节(drive regulation)的必要象征工具。现实神经症结构的存在的治疗学蕴含是非常重要的,因为它可导致自由联想的失败。对于一种更加富有成效的方法的提议得到阐明。

关键词:创伤,现实神经症,PTSD

一、引言

本文的中心问题看似简单:是什么使一个创伤成为创伤性的?这个问题从一开始就一直跟随着临床世界(Freud & Breuer, 1895/1955)并重新出现在最近对虚假记忆的讨论中(Offer, Kaiz, Howard, & Bennett, 2000)。焦点似乎集中在创伤的真实性或事实特征上的争论。根据当代研究表明,即使严重的创伤也不自动导致一个长期持续的精神病理学,这是相当令人惊讶的。肯定有着其他相关因素来说明尽管某些受害者发展出创伤后应激障碍(PTSD)但是大部分人却并非如此的事实。

我们的假设是两部分的。首先,我们认为,如果受害者具有一个可被理解为弗洛伊德的"现实神经症"的先在心理结构,那么一个创伤事件就会导致PTSD的发展。其次,我们假设这一现实神经症结构的基础是早期的孩子——照料者的相互作用,而且它可以先于创伤或PTSD来诊断。我们这两个假设的相关性主要是治疗学的。的确,现实神经症结构的特性在治疗上有着重要的意义。我们在结论中讨论了一种可能的诊断的相关性。

我们的论点基于当代研究资料结合我们对弗洛伊德(现实神经症)、拉康(他者的中心位置)和当代[url=http://www.psychspace.com/psych/action-tag-tagname-%D2%C0%C1%B5.html]依恋理论[/url](Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002)的阅读。

二、实证研究

乍看上去,PTSD的诊断似乎是很容易的——病因相当清楚,而且我们通常认为一个创伤经历对于受害者的心理机能一定有着一些严重的影响。然而,当我们着眼于实证研究的资料时,却显现出一种不同的情形。

有两篇极好的关于PTSD的评论文章。Paris(2000)搜索了Medline和PsychINFO数据库中1990至1999年间发表的所有英语论文,他识别出大约1000个病因学和流行病学的相关研究。Lee和Young(2001)则把他们的评论集中在PTSD的鉴别诊断、共病和流行病学的相关研究。

这些结果是更加令人信服的:“大量研究表明,创伤是PTSD发展的必要而非充分条件” (Paris, 2000, p.175)。虽然创伤的影响是普遍性的,多数西方人都在生命期间经历过创伤事件,但是在那些受影响的人中却只有少数可能发展出临床上重要的精神病理学。在创伤后发展出PTSD的条件概率大约从1%~9%(依照 Paris, 2000, p. 176)和8%~24%(依照 Lee & Young, 2001, p.155)不等。因此,我们可以断定在创伤和PTSD的发展之间没有任何直接的联系。此外,创伤本身对于PTSD的后来发展也是不充分的。在大多数情况中,受害者在事件后立即经历至少为期两天最多为期四天的急性应激障碍(依照 DSM-IV, 308.3; 美国精神病学协会, 1994),而后来演变成PTSD却是非常罕见的(Harvey & Bryant, 1999)。

但是,另一项研究发现也指出创伤的重要性是相对的。出人意料的是,在创伤事件的客观严重性和精神病理学的发展之间找不到任何联系。即使对于儿童长期的身体或性虐待而言,情况也是如此:“该研究一致表明,儿童虐待的影响使发展出各种心理症状的风险增加,但是只有少数受影响的人才可能发展出临床上重要的精神病理学”(Paris, Andrews, & Valentine, 2000, p. 176)。

这些发现指向了我们的第一个假设:PTSD的发展是否不仅仅是由创伤本身决定的;更确切地说,肯定有着一些易损性(vulnerability)与恢复力(resilience)的中介因素。问题仍然在于这些因素的特性。在这个偏向遗传论的时代,最明显的回答暗示出一个遗传因素。基于孪生子研究的行为遗传学研究已经证实了易患体质对于发展PTSD的重要遗传学贡献(Kendler, Neale, Kessler, & Heath, 1993; True, Rice, Eisen, & Heath, 1993)。然而,重要的是在其他两个发现的背景下审视这种观点。首先,上述的行为遗传学研究表明,这种遗传素质不是特定的,它属于诊断领域而不是像PTSD这样的一种特殊诊断。其次,环境因素决定着几乎所有人格维度的近一半变异。此外,有证据表明,创伤性的环境因素本身就是长期神经生物性改变的原因(Paris, 2000, pp. 177–178)。换句话说,正是天性(遗传)与教养(环境)间始终复杂的相互作用决定着最终的结果。

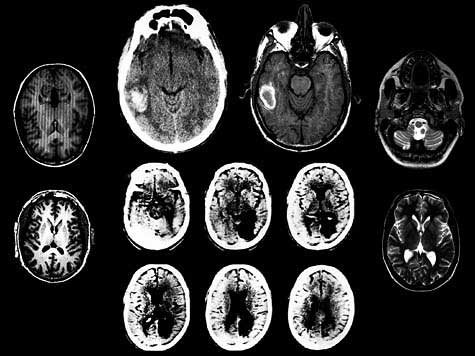

这种相互作用把我们带向了神经心理学研究的实证发现(Brewin, 1998; Van der Kolk, 1994; Van der Kolk & Fisler, 1995)。PTSD患者的记忆机能研究一致表明,创伤事件的某些表象无法存储在(经由海马机能的)陈述性记忆或叙述性记忆中;它们最初只在感觉运动和情感的水平上被组织在(基于杏仁核的)所谓的隐性记忆、程序性记忆中。这两个记忆系统之间的可能连结是非常间接的。其含义是,这些表象无法像这样以一种正常的、联想的方式被回忆起来。它们只能被回溯性地建构,显性记忆于是也被卷入其中。这为虚假记忆相对于被压抑记忆的讨论给出了一个完全不同且较不重要的局面。留给我们的两难情境是:主张回忆创伤事件的人并未经历过创伤事件;而主张不要回忆的人却可能经历过创伤事件(Verhaeghe, 2004)。

新的问题于是变成:为什么一个被诊断患有PTSD的病人不能以一种正常的、联想的方式来处理创伤事件?这个象征加工的失败来自哪里?在我们看来,创伤后出现的这一在象征层面上加工信息的失败就是PTSD的核心元素。当发生这样一种加工而且创伤能够以一种正常的、联想的方式被回忆起来的时候,创伤就不在PTSD这个词的意义上。如我们所见,应激事件的心理加工经由他者【1】的中介发生在早期发展中。如果这个他者出于这样或那样的原因无法提供这个中介的话,那么加工就成为不可能的。在这方面,一个痛苦的说明可见于大屠杀的幸存者。如我们可以预期的那样,相比于其他父母的孩子,这些大屠杀幸存者的子女表现出一种发展PTSD的增强倾向。然而,奇怪的是,这些儿童还被证明体验着比其父母更多的创伤后应激障碍的症状(Yehuda, Schmeidler, Giller, Siever, & Binder-Brynes, 1998)。可不可能是这些父母——受害者本人——以无法给他们的孩子提供处理创伤经历的必要心理工具这样一种方式而起作用?这个问题很难回答,但是关于社会环境的影响——他者是一种社会文化的话语——的研究表明,社会支持的存在或缺乏明显影响到PTSD的发展与否(Brewin, Andrews, & Valentine, 2000; Lee & Young, 2001, p. 156; Paris, 2000, pp. 179–180)。

此外,一些研究表明,这种社会支持可能正是病人自己所拒绝的。在先在人格因素和PTSD的关系的研究中,最常被提及的人格因素就是神经质与反社会行为或冲动性(Breslau, Davis, & Andreski, 1995; Williams, 1999)。由于这种拒绝有着某些含义,我们将在我们的结论中回到这个问题上来。

在此说明上,我们回到了我们的两个假设:创伤事件在一个先在的精神结构的基础上导致了PTSD,这个先在的精神结构说明创伤事件无法以一种正常的、表象的方式来加工。现在的问题在于,是否可能把这个精神结构理解成弗洛伊德的现实神经症,假如可能,那么他者在这一现实神经症的发展中的影响又是什么?在本文的下一章节中,我们认为PTSD发展的基础应该在现实神经症的结构中来探寻,他者在其中是核心的中介因素。

三、PTSD是现实神经症

如果我们着眼于PTSD在DSM-IV中的临床描述,该临床描述与弗洛伊德的现实神经症(弗洛伊德所描述的一个现在几乎被人遗忘的诊断范畴;Hartocollis, 2002)的某些特征之间的相似之处是非常显著的。我们继续进行这种现实神经症的简要描述,通向对其与PTSD的重合的讨论。

从精神分析的一开始,弗洛伊德就引入了他在其全部著作中始终保持的一个鉴别诊断的区分。一方面,他描述了其所谓的”防御型精神神经症“(Abwehr-Neuropsychosen或psychoneuroses of defense)(Freud, 1894/1962a, 1896/1962c)。这些障碍的起因位于精神领域,即,位于对幼儿性欲的表象性与防御性加工。这些联系于精神神经症的症状带有一个可在此语境中来解释并理解的意义。这里的中心概念是性欲望的冲突以及对这种内部冲突的防御。另一方面,弗洛伊德区分了”现实神经症“(Aktualneurosen)。它们的起因也是性的,不过是以一种截然不同的方式。现实神经症的典型特征是缺乏症状的上层结构的及其相关的性欲表象的发展。症状仅限于没有额外意义的躯体现象。核心的临床现象是便自动性焦虑(automatic anxiety)和焦虑的躯体等价物(Freud, 1895/1962b, 1896/1962d, 1985)。

在其事业进程中,弗洛伊德主要关注的是第一精神病理学群体。他并未详细描述现实神经症群体,尽管他直到其著述的最后才肯定了它们的存在。这一注意的缺失的原因主要是实践性的:该群体在当时与他的精神分析治疗并不相称。毕竟,因为如果缺乏症状的上层结构和表象的发展,那么就完全没有什么可分析的东西。如我们所见,另一个主要问题涉及到治疗工作联盟和转移:由于他们的历史,这些病人并不轻易地接受支持性的措施。

然而,这并没有阻止弗洛伊德详细描述该群体并阐明许多关于其病因的假设。在现实神经症的领域里,他区分了神经衰弱和焦虑性神经症。随后,他又补充了疑病症(Freud, 1914/1957a, pp. 82–85)。在所有这些情况中,决定性的原因是与一种内部紧张或者来自冲动【2】的压力相联系的,是与从精神上加工这一冲动的不可能性相结合的。这就导致了原初焦虑和(或)焦虑的躯体等价物(Geyskens, 2001)。

当我们把弗洛伊德对现实神经症的描述与DSM-IV中对PTSD的描述相比较的时候,就立即出现了许多相似之处。首先,就现实神经症和PTSD来说,核心的临床现象都是焦虑。这就是为什么PTSD在DSM-IV中被分类在”焦虑障碍“的标题下面。这个焦虑的特性是相当典型的:没有对这个焦虑的精神加工。PTSD的DSM-IV标准中所描述的恐惧、无助或恐怖近似于弗洛伊德那里的焦虑性神经症和惊恐障碍中的焦虑。事实上,DSM-IV对惊恐障碍的描述与弗洛伊德对焦虑性神经症的描述几乎就是完全相同的(美国精神病学协会, 1994; Freud, 1895/ 1962b, pp. 92-97; Verhaeghe, 2004)。

其次,与此直接相关的是,就此两种范畴的患者来说,都几乎不可能产生根本原因的正常(即,联想的)表象和意义加工:在现实神经症的情况中,冲动与PTSD的创伤被描述在DSM-IV标准的B项和C项中(美国精神病学协会, 1994)。在B项中,我们遇到强迫重复和闯入性的再体验(而不是记起与回忆);C3标准(“不能想起创伤的一个重要方面”)代表着此类障碍的核心问题:创伤经验未能写入精神装置(psychic apparatus)并因此无法受到联想性的加工。对于现实神经症而言,这种意义加工的缺乏也是显著的。

这两个特征已经表明,在两种情况下,经由次级加工(secondary elaboration)的心理表象过程不仅是缺乏的,而且这种心理表象过程本身也明显是更加困难的【3】。这就是为什么我们把PTSD放在现实神经症一边的第三个原因是一点也不令人惊讶的:几乎在所有的PTSD个案中,我们都会发现躯体化现象(Lee & Young, 2001, p. 152)。创伤的现实铭刻在身体之上。对于弗洛伊德而言,躯体化也是现实神经症的一点典型特征。他把这些躯体症状看作是焦虑的等价物,并将它们区分于转换症状。后者隐含着一个对有关性欲望的根本冲突的精神加工。

PTSD与物质滥用的极高共病指向了同一个方向:病人试图通过在他们的身体上施加一种直接的影响来“治疗”他们的问题(Jacobsen, Southwick, & Kosten, 2001; Perkonigg, Kessler, Stortz, & Wittchen, 2000)。此外,在很多病人身上,物质滥用也可以被认为是一种现实神经症(Loose, 2002)。

这些描述的相似是非常显著的,但其本身不足以断定PTSD的发生可联系于一个先在的现实神经症结构。为了得到这种结论,必须证明这样一种结构在被诊断患有PTSD的病人身上先于PTSD的实际发展而存在。关于危险因素和发病率模式的一个大规模流行病学研究(N=3,021)证实了这种联系。该研究表明,被诊断患有PTSD的病人超过60%都在创伤事件前曾有过一些原发性的障碍。最高的比例被发现于躯体形式障碍(64%)和其他特殊的焦虑障碍,尤其是社交恐惧症(62%)和简单恐惧症(71%)(Perkonigg et al., 2000, p. 53)。

首先是先于创伤和PTSD的”躯体形式障碍“的存在。对于医学上无法解释的症状的实证研究已经反复证实了躯体化可被分成两个范畴。一方面是”呈现的躯体化“(presenting somatization),即把躯体化看作是一种次要于心理悲痛的现象;另一方面,我们发现了”功能的躯体化“(functional somatization),即认为躯体化是一种原初现象,其特点在于医学上无法解释的症状(De Gucht & Fischler, 2002)。呈现的躯体化群体的特点是情感紊乱(焦虑、抑郁)的存在和病人把他或她的症状呈现给医生的方式:医学上无法解释的症状是代替心理症状或者与心理症状相结合而呈现的。他者的维度在这里是明显存在的。然而,在功能的躯体化群体中,看似与心理问题没有任何关系,或者这种联系受到明确的否认。

然而,这种区分仍然是混淆的,而且位于这两种范畴下的机制也仍然是不清楚的。当前的假设是,可以把躯体化理解为焦虑障碍或抑郁症的躯体等价物(De Gucht, 2001)。这与从前弗洛伊德关于现实神经症的理论的关系看起来相当明显,但是在这些研究中却并没未提及。在寻找这种现象的解释时,研究者们发现了另一个重要的方面,即”述情障碍“(alexithymia)这一人格因素是位于医学上无法解释的症状下的一个至关重要的因素。述情障碍,字面意义是“没有表达情感的词句”,其定义是认知加工与情绪调节上的不足(Bagby, Taylor, & Parker, 1994)。在躯体化的语境里,适用于述情障碍的最有效工具,多伦多述情障碍量表(Bagby et al., 1994)的研究发现,在被提及的许多医学上无法解释的症状的数量与述情障碍四个维度之一“难以认同感”之间有某种重要而稳定的相关(De Gucht, 2001)。这些发现无疑证实了一种稳定的主观立场的存在,其特点在于缺乏对躯体唤醒的精神加工。这允许我们在弗洛伊德的现实神经症的语境中来理解先于创伤存在的躯体形式障碍(Verhaeghe, 2004)。

其次,有着一些焦虑障碍的存在,更明确地说就是社交恐怖症和简单恐怖症。如前所述的现实神经症中焦虑特性,这个先于创伤的焦虑的存在指向了一种非神经症性加工的焦虑,即,没有经由他者的加工,就像在现实神经症中那样。

基于这些原因,我们相信有着充分的证据来证实我们的第一个假设:PTSD发生于那些在创伤事件之前就”已经“具有一个现实神经症结构的受害者身上。正是因为这个结构,他们无法以一种心理表象的方式来处理创伤,结果就发展成PTSD。

这把我们带向了我们的第二个假设,即,他者作为一个中介因素的重要性。可以预见,我们的主张是现实神经症结构出现在同一性的形成过程期间,如果他者未能在那里履行其中介(即,表现和反映)冲动调节的关键任务的话。这也是为什么可以在反社会行为(Breslau et al., 1995; Williams, 1999)或社交恐怖症(Perkonigg et al., 2000, p. 53)中表现出来的分离焦虑仍然那么突出在这些病人身上(Fonagy et al., 2002)。

四、重访现实神经症:他者的重要性

弗洛伊德对现实神经症的概念化没有包含任何对他者的影响的提及。如果我们把拉康的概念化与当代依恋理论结合起来,我们就会发现,他者是唤醒调节与同一性获得的中心。但是,在这两种理论中我们都没有找到现实神经症的概念。通过把弗洛伊德和这两种较新近的理论结合起来,我们将能够澄清他者在现实神经症结构的发展中的重要性。

从1948年开始,拉康发展出他的同一性获得理论,他者在其中扮演着一个核心的角色。简而言之,他的出发点是这样的假设,孩子最初并未被给予同一性;同一性是通过认同于他者提供的镜像而获得的(Lacan, 1966)。此镜像导致了对于身体同一性的最初认识,主体由此进入精神体验和部分冲动的加工。后来的发展(称作”主体形成“)涉及到那些由他者呈现的”能指“的认同——因此,涉及到拉康的著名格言:“无意识是他者的话语”( L’inconscient, c’est le discours de l’Autre)。因为他是从弗洛伊德关于冲动的实在部分与象征——想象的加工间不可架桥的缝隙的思想出发的,对于拉康而言,同一性获得是一个没有终止的过程(Lacan, 1966, 1978a; Nobus, 1998; Verhaeghe, 1998, 2001)。

依恋理论最近又吸收了一种精神分析观点,并由此出现一本令人印象深刻的实证研究文集。一些主要的结论都无疑证实了照料者与幼儿间的原始关系决定着后来的关系。此外,它们表明,同一性是通过照料者对孩子有关“唤醒”的内在经验的映射而获得发展的(Fonagy et al., 2002; Holmes, 2001)。正是通过这种映射,情感调节的可能性才显现出来。这明显关联着拉康的”镜子阶段“,即使这些作者都没有制作这种联系。他们就PTSD和边缘型人格障碍的工作清楚地把这些障碍的发展与由于不充分或缺失而在原始映射过程中的失败联系了起来。特别是把映射不充分的思想应用于边缘型病理学(Fonagy & Target, 2000; Fonagy et al., 2002; Target & Fonagy, 1996)。实证研究已再三证实,PTSD和边缘型人格障碍是以一种原初未解决的依恋类型为基础的。问题在于这种“未解决”的严格意思是什么。研究也已表明,此临床群体体验着增加的分离焦虑(Fonagy et al., 2002; Sabo, 1997)。

这两种理论有着一个共同的出发点:紧张的内在唤起导致了对他者的要求,正是这个他者通过他或她的镜像反映给最初的同一性奠定了基础。这些来自他者的表象导致了一种给主体提供调节其自身冲动的通路和手段的”心理化理论“。这尤其关系到从我们的观点来检验这样一种镜像未能出现或是以一种不充分的方式发生时所发生的事情。对于我们而言,这构成了现实神经症结构的基础,其典型特征在于持续的、不受调节的(实在的)特性或唤醒水平。

乍看上去,现实神经症与他者(的镜像)在弗洛伊德那里似乎没什么联系。但是,细看的话,我们就能发现拉康的镜像阶段与依恋理论的共同核心。弗洛伊德从一开始就沉迷于病因学的核心问题。现实神经症和精神神经症都是从同一点开始的,即,没有或不能从精神上加工的一种内在压力体验(Draft G “Melancholia,” letters to Fliess; Freud, 1985; Geyskens, 2001; Hartocollis, 2002)。在现实神经症的情形中,唤醒在躯体水平上继续是主动的。然而,在精神神经症的情形中,却开始了向精神加工的转变,因此使癔症症状和强迫症状的建构及其解释成为可能。问题在于,这种向这精神加工的转变是如何发生的。在此,我们必须转向弗洛伊德非常卓越的《科学心理学大纲》(1895/1966)。

在其《大纲》中,弗洛伊德详细阐述了一种精神功能的起源理论。人类发展的起点在于一种由内部“需要”引起的不快乐的原始经验,他将其称作“痛苦”(Schmerz),其原型就是饥饿与口渴。弗洛伊德认为这种痛苦是一种紧张的数量积聚,其刺激突破了所谓的防护屏,就好像处在精神痛苦中那样(Freud, 1895/1966, pp. 298–307)。随后,弗洛伊德将这比较于由冲动导致的创伤(1926/1961b, p. 170; see also 1915/1957b, pp. 146–147)。换句话说,痛苦、冲动与创伤是并排一致的:主体最初是将它们体验为一种来自“外界”的唤醒(see also Verhaeghe, 2001)。

因为它起源于主体在躯体上不成熟的幼儿的身体,通常的逃跑反应是不可能的。幼儿对这种不快乐经验的反应是原型性的,而且为后来的所有主体间关系准备了一种基本形式。婴儿用啼哭求助于他者;照料者要提供压制内部唤醒的“特定行动”(Freud, 1895/1966, pp. 317–321; 1926/1961b, pp. 169–172)。这种来自他者的干预始终是由行为和话语组成的,它们表明孩子的要求已经得到了理解并受到了处理。需要注意的是,因为这种原型性的基本形式,原始的精神痛苦和兴奋都与他者有着逃不掉的关系。换句话说,“躯体压力从一开始就获得了一个主体间的维度”,该维度标志着发生了从躯体到精神的转变。

这种转变几乎不能得到过高的评价;它给自我同一性连同调节冲动唤醒的能力准备了基础。首先,孩子从他者那里逐字接受了其内在状态的形象和词语(见:镜子阶段和依恋理论)。这些表象是同一性形成的基础。弗洛伊德曾根据”合并“与”认同“(它们是自我的基本机制)来描述了这种内化过程【4】。其次,冲动的调节是与此一致的:从他者那里吸收的形象(根据快乐原则),不仅使主体能进入其自身的“幻想”,而且还教会主体通过他者来处理这个唤醒。此过程在俄狄浦斯情结期间以一种特殊的认同中而告终,即超我(Ueber-Ich)。

同一性的获得与内部紧张的调节都具有一些明显的反响,例如,它们表现在体验焦虑的方式中。原始的不快乐经验与焦虑主要属于一种躯体特性。弗洛伊德将这称作“自动性焦虑”或“创伤性焦虑”(1926/1961b, p. 136, p. 148)。这紧密联系着现在所谓的惊恐发作。这种焦虑是无意义的,而且具有一种明显的躯体性质(例如,心悸、呼吸困难与颤抖;Freud, 1917/1963, p. 395; 1926/1961b, pp. 132–133)。除了现实神经症,弗洛伊德还描述了焦虑的躯体等价物,它们现在叫作“躯体化”(1895/1962b, p. 94),研究证明,躯体化表现出与焦虑障碍的明显共病(Fink, 1995)。

跟他者的关系确保了原始焦虑(与焦虑有关的无助)转向分离焦虑(因为他者本应提供一个回答)再后来转向信号焦虑(用信号警告原始焦虑的潜在回归和/或他者的潜在缺位)。精神的不快乐在他者未能出现时就变成精神的痛苦。这种分离焦虑在发展之初将是强有力的存在。它使同一性的安全加工与客体永恒的获得减少。由于客体受到内化,所以不再需要其实际的在场。

把弗洛伊德关于自我发展的理论和他对现实神经症与精神神经症的区分结合起来。我们就可以更清楚地概括出他者在此区分中的影响。在精神神经症的发展情形中,由冲动产生的压力是通过他者的镜像反映来处理的。在此基础上,主体获得一种表象的同一性,一种“心理化理论”,其进一步的俄狄浦斯加工可能导致基于无意识幻想的有意义的症状的建构。这就使原始的自动性焦虑变成了一种防御性的信号焦虑。这些症状的特征是由特殊的防御机制决定的。然而,在现实神经症的情形中,这个加工并没有发生;主体仍然卡在这一转变中。与现实神经症的临床描述有关的结果,就是缺乏这些“有意义”的症状以及和焦虑相关的躯体现象的优势,这些都是自动性焦虑的表达。

弗洛伊德的自我发展与拉康的认同理论以及依恋理论的这种融合,证实了我们的第二个假设:在现实神经症结构的发展中,他者的影响是绝对核心的。假如他者未能在那里承担起他或她与冲动调节有关的镜像功能,主体就无法发展出一个精神装置并以一种精神的方式来处理唤醒。结果就导致对冲动的处理仍然卡在躯体水平上。

这意味着,当人们在后来面对一个的创伤事件时,这种精神加工的缺乏就导致了上述的原始反应:自动性或创伤性焦虑、焦虑的躯体等价物与分离焦虑的结合,就好像原始“唤醒”的情况那样,形成于对某些被体验为来自外界的填充物的东西的反应。

五、结论与讨论

我们把PTSD的发生追溯到他者的影响在其中居于核心重要性的一种先在的现实神经症结构,这一论点可以总结如下:症状在这两种情况中是并行的:与精神加工的缺乏相结合的自动性或创伤性焦虑和(或)焦虑的躯体等价物。躯体化,连同社交恐惧症,早在PTSD出现前就已经存在。他者功能的缺乏不仅可见于社交恐惧症而且也可见于分离焦虑的存在。此即在依恋研究中“未解决”的范畴。

弗洛伊德的观念,即创伤在重复时才获得一种特别的创伤性影响,可以这样来理解:由于他者缺乏充分的镜像姿态,导致主体无法处理原始唤醒,这种失败就是原始创伤。研究表明,早先的”生活事件“和”母性抑郁“常常可见于此(Murray & Cooper, 1997)。这允许我们给出创伤的操作性定义,从而将它区别于其他休克性的情绪事件。创伤是与受害者无法以一种正常的、联想的且有意义的方式来加工的同一性威胁事件的对质。这一不可能的原因可以根据一个先在的现实神经症结构来理解。

当前的研究对证实这一假设来说是必要的,同时也留下了很多问题。如果没有经历过早期的负性依恋问题,人们会发展出PTSD吗?我们的预期是:他们将会发展出其它的障碍,可能只是急性应激障碍,但是这需要进一步的研究。其次,有着现实神经症结构的人在遭遇创伤后总是会发展出PTSD吗?

据我们所知,还没有研究调查过这一问题。最接近我们推理线索的是一个非常新近的研究计划(Declercq & Palmans, in press),其中研究者们就PTSD、成人依恋类型、社会支持感以及双亲敏感性等问题对544名在高危环境中工作的被试进行了调查。研究的结果表明:如果一个严重事件的受害者得到社会支持,假如受害者也感受到这种支持,那么PTSD的风险就会有效地降低。这意味着社会支持本身并不必然地是有帮助的。社会支持感受依恋类型和有经验的双亲敏感性决定。令这些研究者们感到惊讶的是,他们发现有两种依恋类型以保护性的方式运作着:安全型依恋(secure attachment)与不安全的傲慢回避型(dismissive-avoidant)。而且,这两种依恋类型的人分别将所提供的社会支持体验成最理想的和多余的,两者都觉得受到各自父母的过分保护。述情障碍和现实神经症结构没有受到重视对于我们的目的来说是很不幸的。不过,基于这些研究结果,我们可以断定:双亲敏感性的缺乏为之后创伤变为PTSD奠定了基础。我们把这种双亲敏感性的缺失解释为现实神经症结构在其子女身上的标志。

这又把我们带向了另一个问题:确保同一性发展不会仍处在实际病理学水平上的他者的”中介“有哪些品质?Fonagy 等人(2002)在很大程度上处理了这一问题。我们不难把他们所谓的”心理化“和”反射机能“解释成在发展期间对实际病理性位置的超越。他们的研究表明,原初照料者以一种“显著”的方式映射出幼儿的内在体验在这方面是本质性的。

另一个非常有趣的问题涉及到实现一个”诊断筛选“以预先鉴别出PTSD的那些潜在受害者的可能性。我们预期,主体表现出更多的躯体化,结合于缺乏精神加工的可能性,在遇到一个严重事件后会有发展出PTSD的巨大危险。除了躯体化的存在(见上),一个有用的迹象也可见于述情障碍作为一个“特征因素”的存在。我们已经提到,述情障碍被认为是躯体化中的一个关键的潜在机制,而且由于躯体化常常显示出先于创伤和PTSD的发展而存在,我们可以把述情障碍用作现实神经症的一个标志。多伦多述情障碍量表 (Bagby et al., 1994)可以在此用作筛选工具。

在治疗层面上,也有着一些清楚的蕴涵。首先并首要的是,必须完全修改先前将回忆创伤作为治疗目标的强调。在创伤中,正常的、联想的处理和加工是缺乏的。因此,病人无法“遗忘”创伤,因为缺少对它的正常记忆。反而,治疗应当集中在创伤事件的重建上。

弗洛伊德本人很早就认识到这一点。在1985年,他询问创伤的丧失记忆是否真的消失了,或者是否可能治疗师在此面对的这些表象是“以前从未形成的”,所以治疗必须执行一种无法在创伤时期发生的心理运作(Freud & Breuer, 1895/1955, p. 300)。

这样一种重建涉及到重新制作一个原先没有完成的过程。此外,鉴于我们在上文中展开的论点,强调不应该放在一种精确的、当下的重构上,而应该放在重建发生于其中的治疗关系上。

我们可以在认知行为疗法中,更确切地说,是在其进展中看出上述的推理路线:重点不再是“系统脱敏”和“满灌”,而是已经转向“想象暴露”。在我们看来,这相当于通过他者并在他者面前对次级加工的安装,在这种情况中,通常都是治疗师反复地详细叙述创伤经验(Livanou, 2001)。然而,这种方法并未充分强调作为运转因素的转移关系。恰恰是由中介性的他者安装一种有效关系的成败决定着结果。

如此一来,治疗就变成了对主体与他者间的原始关系的重建,这个他者在其中必须采取一种支持性的和反映性的立场。因为缺少有意义的症状,经典的分析性解释在此是无效的。这就是为什么弗洛伊德认为现实神经症不适合经典精神分析治疗。下面的临床片段对此做出了说明。

A女士,49岁,离异,因为躯体化(高血压与心悸、呼吸问题、头昏、失眠、极度疲劳)被他的医师介绍过来。初次访谈揭示出她的问题发生在一年前她失去工作以后,并涉及到办公场所的性虐待。

在四个月的治疗期间(每周两次会谈,面对面的精神分析式心理治疗),不管我们怎样积极的询问和支持性的态度,病人仍旧卡在其躯体主诉的无止境重复中,而她自己怎么也不能把这些抱怨和性虐联系起来。虐待出现在噩梦里,但在她无法在白天回想它。她用一种非常老套的方式来讲述她的生活经历;她的结婚和离婚并未唤起太多记忆,并且她用一种无趣的方式来描述她的父母。看起来唯一重要的记忆就是病人十岁时祖父的去世,不过这也没能导致一种联想的加工。自由联想仍然是不可能的,治疗在双方的同意下停止了。

在我们看来,这个患有PTSD的病人基于一个潜在的现实神经症,即,焦虑性神经症,伴有躯体性的焦虑等价物。如弗洛伊德指出的那样,经典精神分析治疗是不起作用的,因为没有可以用来解释的症状。支持性的方法也没有产生预期的效果。

我们可以适度地假设,这位病人无法像这样来体验我们的支持(见上:Declercq & Palmans, in press)。由于这次治疗失败的经验,我们对这类病人采取了一种不同的方法:积极地反映躯体主诉,结合支持并且差不多立刻解释每个”负转移“(negative transference)的反应(特别是分离焦虑),产生了好的效果。相比于精神神经病而言,针对这些病人的治疗目标是悖论性的。简而言之,在前者中我们需要缩减症状的病理学意义。而在后者的病理学情形中,我们需要帮助他们使其症状获得意义。因此,必要的条件是积极地建构”正转移“(positive transference)和”反转移“(counter-transference)。

仅仅关注反映本身是错误的,因为这只有在一种安全的关系中并通过这种关系才能起作用。重要的是要避免陷入重复原始失败的陷阱乃至他者的拒绝。分析家的欲望在此是至关重要的。要让分析成为可能,回答主体的这一无所不在的问题”他或她能失去我吗?他或她想失去我吗?“(Veut-il/elle me perdre?)就必须毫不含糊地说“不”(Lacan, 1994, pp. 213–215)。

六、原文注释

【1】我们在此使用拉康的“他者”(Autre)概念。对于拉康而言,他者既是具体的他人(特别其是母亲与父亲)又是语言。同一性正是通过主体与他者间的相互作用而获得发展的(Verhaeghe, 1998)。

【2】对于弗洛伊德而言,冲动(Trieb)是介于躯体(来源和压力)与精神(对象和目标)之间的一个边界概念(Freud, 1905/1953b, p. 168)。我们知道,我们使用冲动概念的方式事实上一定让很多同事听起来不太熟悉。我们对它的使用基于经典的弗洛伊德概念、拉康对弗洛伊德的这一理论部分的解释(特别是他的《研讨班XI》,拉康在其中详细描述了作为精神分析的四个基本概念之一的冲动)以及当代依恋理论(Fonagy et al., 2002)的结合。在后弗洛伊德理论中,焦点主要集中于冲动的目标和对象。在拉康理论中,由于拉康认为冲动的来源和压力是精神发展的基本原因,所以这些因素也受到了重视。当代依恋理论家们讨论了躯体唤醒(bodily arousal)和幼儿围绕此唤醒制作一种心理化(mentalization)的需要。他们的推论很容易与拉康的同一性形成理论相结合,因为那里的出发点也是必须经由象征秩序(symbolic order)在他者(Other)的帮助下来处理的冲动的“实在”部分(即,来源和躯体唤醒)。在本文的其余部分里,我们将压力(pressure)、紧张(tension)和唤醒(arousal)作为同义词来使用。在拉康理论中,冲动的躯体部分属于(相对于象征和想象的)实在秩序,这意味着它最初不是在心理上获得加工的。在本文中,“实在”一词就是以这个意义来使用的(Verhaeghe, 2001)。

【3】”次级加工“(sekundare Beabeitung)或”次级修正“(secondary revision)是弗洛伊德所用的一个与梦的形成有关的术语(Freud, 1900/1953a, p. 449)。它指的是显梦内容凭借其在醒来后产生逻辑性与一致性的防御过程。它是梦借以被改造成一个巧妙的秘密故事,超过并对抗梦的原始无意识冲突来源的过程。我们将该术语应用于同一性形成的过程,从而拓宽了此术语的意义。弗洛伊德认为”综合“(synthesis)功能是自我的一个主要功能,这绝非巧合(Freud, 1923/1961a)。在此,我们可以跟当代的心理化概念(Fonagy, 2001, pp. 165-170)作一个清楚的比较。我们喜欢”次级加工“更甚于”心理化“,因为前者着重强调的是冲动与同一性之间的冲突经由故事或叙述而结束或消除。Fonagy则使上述有关”割裂性“(dividedness)与”同一性“(identity)的推理线索适用于”叙述性消除“(narrative smoothing)这个术语(Fonagy et al., 2002, pp.12-13; Holmes, 2001)。

【4】在《科学心理学大纲》中,弗洛伊德就已经说道,由于其内部的不快乐与对他者的要求相结合,这种情境留下了其记忆痕迹,而且这是以此种情境重复出现的事实为基础的。此外,弗洛伊德讨论了”易化“(Bahnungen或facilitation:更正确的译法应该是”通路“),这些”通路“趋向于易化后来对它们的返回(Freud, 1985/1966, 1920/1955, p.26; Lacan, 1978b; Verhaeghe, 2001)。根据当代依恋理论,这意味着孩子建构了一个表象系统,一种”心理化理论“,在其中构建自我的形象和他者的形象。更明确地说,它们是以孩子体验到的”唤醒“为中心的(Fonagy et al., 2002, pp. 36-37)。

|

|